di Giovanni Campanella • Nel febbraio 2018, la San Paolo ha pubblicato, all’interno della collana “Parole per lo spirito”, un piccolo libretto intitolato Le ultime parole di Gesù – Sigillo di tutta la sua vita e scritto da Enzo Bianchi, fondatore della Comunità Monastica di Bose.

di Giovanni Campanella • Nel febbraio 2018, la San Paolo ha pubblicato, all’interno della collana “Parole per lo spirito”, un piccolo libretto intitolato Le ultime parole di Gesù – Sigillo di tutta la sua vita e scritto da Enzo Bianchi, fondatore della Comunità Monastica di Bose.

Il libretto commenta le ultime sette parole di Gesù sulla croce così come ci sono state tramandate dai quattro evangelisti (una ci viene da Marco e dal suo parallelo in Matteo, tre ci vengono da Luca e tre da Giovanni). Dopo una piccola prefazione – costituita da un estratto di un commento di Shenuda III (patriarca di Alessandria d’Egitto) alle sette parole – e un capitolo introduttivo, segue il corpus interno formato da sette capitoletti, a ognuno dei quali corrisponde una delle sette espressioni di Gesù sulla croce. Il capitolo conclusivo riallaccia tutto alla Resurrezione.

«Secondo la testimonianza dei vangeli, Gesù è morto verosimilmente la vigilia della Pasqua ebraica, venerdì 7 aprile dell’anno 30 della nostra era. Catturato dalle guardie inviate dal sommo sacerdote, dopo un breve e sommario processo avvenuto nella notte davanti a una parte del sinedrio, Gesù, condannato dal potere religioso come bestemmiatore, viene consegnato ai romani. Ponzio Pilato, procuratore della Giudea, finisce per cedere alle pressioni dei sacerdoti e alla richiesta urlata della folla, e lo fa crocifiggere su una collina vicina alle mura della città di Gerusalemme» (p. 14).

Ovviamente è impossibile stabilire un preciso ordine cronologico per le sette parole, considerando anche che ci sono trasmesse da fonti diverse. La tradizione le ordina in base alla successione degli stessi vangeli nella Bibbia, successione consolidatasi nei secoli e confermata poi dal Concilio di Trento (Decretum de libris sacris et de traditionibus recipendis della Sessione IV dell’8 aprile 1546): prima Matteo (anche se scritto dopo Marco), poi Marco, Luca e infine Giovanni.

Matteo e Marco tramandano la stessa parola di Gesù sulla croce ….. e solo quella: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» (Mc 15,34 e Mt 27,45). È un grido che riprende l’inizio del Salmo 22.

«Gesù era stato messo in croce tra cielo e terra perché fosse visibile che né il cielo né la terra lo volevano. (…). Ora si sente abbandonato anche da Dio, che sembra essersi sottratto e nascosto, lasciando così regnare il vuoto spaventoso della nientità. Gesù vive l’essere senza Dio (a-theós), ateo, vive l’assenza enigmatica del suo Dio, il soffrire e il patire senza il suo soccorso, l’essere separato da lui come un peccatore, anzi fino a “essere fatto peccato” (cfr. 2Cor 5,21), dirà l’apostolo Paolo. Lui che non aveva conosciuto peccato, si fa solidale con i peccatori, non solo in quanto annoverato tra di loro (cfr. Is 53,12; Lc 22,37) nella crocifissione, ma separato come loro da Dio. Appeso alla croce, appare un maledetto da Dio e dagli uomini, nudo a mezz’aria, indegno della compagnia degli uomini e della presenza di Dio. Eppure, in questa situazione di estrema lontananza da Dio, egli non abbandona Dio ma lo invoca con convinzione, mediante un duplice vocativo e un duplice possessivo: «Dio mio! Dio mio!». Anche se gli pone la domanda angosciata del perché dell’abbandono che sta vivendo, Gesù confessa Dio come colui al quale appartiene totalmente. Sulla croce Gesù non inventa preghiere: come in tutta la vita ha pregato con i salmi, così e tanto più nell’ora della morte Gesù prega e vive il Salterio, fino alla fine» (pp. 27.29-30).

La seconda parola nell’ordine e la prima per Luca è «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno» (Lc 23,34). Luca pone sempre un accento insistente sulla dimensione della preghiera. Anche sulla croce, Gesù non cessa di essere il nostro supremo intercessore presso il Padre. Gesù non chiede vendetta e interrompe così la spirale di odio: apre uno squarcio di luce mai visto prima nella storia dell’uomo. È interessante ciò che Bianchi scrive riguardo al perdono in prima persona: perdonare in prima persona può essere protagonismo. Inoltre, il perdono è un qualcosa di esclusivamente divino. Il vero perdono comporta per l’uomo uno sforzo enorme. Gesù ci suggerisce di chiedere a Dio di compiere il bene che noi con le nostre sole forze non siamo in grado di fare. E così ci smarchiamo anche da un protagonismo travestito da falso perdono. Non che Gesù non possa perdonare. Però la richiesta ci vuole mostrare ancora una volta la misericordia infinita che si sprigiona dalla relazione tra il Padre e il Figlio, anche nell’ora più difficile

«Oggi con me sarai nel paradiso» (Lc 23,43) è una frase di grande tenerezza (e non per nulla si dice che il Vangelo di Luca sia il Vangelo della tenerezza). «Essere con Gesù: ecco che cos’è il Regno di Dio, il paradiso!» (p. 59).

Secondo Luca, il Crocifisso, subito prima di spirare, esclama a gran voce: «Padre, nelle tue mani, affido il mio spirito» (Lc 23,45). Anche questa frase riprende un salmo: è il versetto 6 del Salmo 31. L’ultima “grande voce”, che Matteo e Marco hanno ricordato come citazione del Salmo 22, nella memoria a disposizione di Luca è forse invece una ripresa del Salmo 31? O entrambi gli scenari hanno coesistito? Non lo sappiamo. Ciò che si può evincere è sicuramente il fatto che la vita di Gesù è stata tutta un dono, dall’inizio alla fine. Anche nel morire, il Figlio conferma ed evidenzia il dono di tutta la sua vita al Padre.

È la volta del resoconto dell’ultimo Vangelo. La prima “parola” di Gesù sulla croce che Giovanni ricorda (e la quinta nell’ordine delle sette) è in realtà composta da due frasi: «”Donna, ecco tuo figlio”. Poi dice al discepolo: ”Ecco tua madre”» (Gv 19,26-27). Gesù «con una duplice affermazione introdotta dall’enfatico “ecco”, dichiara la nuova maternità di sua madre e la nuova figliolanza del discepolo amato» (p. 75).

La penultima parola è «Ho sete» (Gv 19,28).

«Colui che a Cana aveva cambiato l’acqua in vino per le nozze messianiche, ora che le nozze sono celebrate sulla croce, riceve l’aceto! Al dono del suo amore inebriante come il vino (cfr. Ct 1,2.4; 4,10) è contrapposto l’odio, l’inimicizia acida come l’aceto. (…). Anche questa è stata la sete di Gesù credente, fin dall’inizio della sua vita, sete di comunione con Dio, sete di vita per sempre, sete di portare a compimento la volontà di Dio, cioè sete di amore, soprattutto sete di amore» (pp. 83.85).

Passiamo all’ultima delle sette parole: «È compiuto» (Gv 19,30). Riguardo ad essa, Bianchi cita in una nota Léon-Dufour, secondo il quale il tetélestai pronunciato dal Figlio riprende quel syntélesen (“terminò”, dal verbo teléo) riferito a Dio nella finale del racconto della creazione (Gen 2,2). Gesù porta a compimento la nuova creazione perseguita dal Padre e consistente nel dono della comunione divina agli uomini.

Nella conclusione, l’autore sottolinea che le sette parole sono preludio alla resurrezione.

«Ma dopo quelle sette parole Gesù ne ha dette altre? Sì, il Gesù risorto da morte ha parlato in modo nuovo quale Kyrios, Signore richiamato alla vita dal Padre e vivente per sempre. Le sue prime parole, secondo Matteo, sono state rivolte alle donne venute al sepolcro vuoto: “Rallegratevi!” (chaírete: Mt 28,9). Secondo Luca ha posto una domanda ai due discepoli pellegrini verso Emmaus: “Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?” (Lc 24,17), e ai discepoli radunati nello stesso luogo ha detto: “Pace a voi!” (Lc 24,36; anche Gv 20,19.21). Secondo Giovanni ha fatto un’altra domanda, anzi due, a Maria Maddalena che piangeva vicino alla tomba: “Donna, perché piangi? Chi cerchi?” (Gv 20,15). È cosa buona ricordare, meditare, pregare le ultime parole di Gesù in croce, ma non dimentichiamo le prime parole di Cristo risorto. Soprattutto queste sono rivolte a noi, a ciascuno di noi: sono domande e sono un invito a rallegrarci. Come cristiani, avendo ricevuto lo Spirito Santo, possiamo rallegrarci e rispondere a queste domande di Gesù, umanissime ma determinanti affinché la nostra vita sia salvata, abbia un senso» (pp. 104-105).

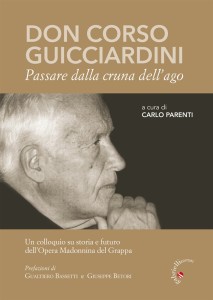

Andrea Drigani dinanzi alle oggettive difficoltà del sistema politico italiano, che da solo non può riformarsi, osserva che sarebbe assai opportuno l’accompagnamento di una revisione costituzionale che introduca la Repubblica presidenziale. Giovanni Campanella recensisce il volume di Enzo Bianchi incentrato sulle ultime sette parole di Gesù sulla Croce, tramandate dai quattro evangelisti, per aiutare a comprendere il dono della comunione divina agli uomini. Alessandro Clemenzia annota sulla visita del Papa a Loppiano, in particolare delle sue tre risposte ad altrettante tre domande, che vanno oltre i confini di un’esperienza carismatica, e fanno emergere che contemplando Dio si trova l’uomo e contemplando l’uomo si trova Dio. Francesco Vermigli nel 50° anniversario del «Credo del popolo di Dio» pronunciato da Paolo VI, il 30 giugno 1968, richiama sul senso ecclesiale di questa professione di fede, per rammentare che la dottrina cattolica si forma e si sviluppa nella comunità dei credenti. Dario Chiapetti presenta una raccolta di scritti del monaco Frédéric Debuyst intorno al senso teologico dell’architettura religiosa, con riferimento alla dimensione familiare, all’assemblea vivente dei credenti e alla vocazione di un determinato luogo di dire Dio. Stefano Liccioli muovendo da certi episodi che hanno turbato la vita di alcune scuole, svolge delle considerazioni circa lo scarso interesse che sembra esserci nella società verso l’istituzione scolastica, che invece richiede il massimo coinvolgimento delle famiglie e del popolo. Carlo Parenti nella circostanza del 60° della morte del Servo di Dio Don Giulio Facibeni, fondatore dell’Opera della Divina Provvidenza «Madonnina del Grappa», ne rammenta la figura anche alla luce delle indicazioni di Papa Francesco sul rapporto tra santità e povertà. Gianni Cioli riflette sul Mistero della Trinità, l’Amore di Tre Persone distinte, in connessione con l’Eucaristia, il cibo che ci rende capaci di amare, per conservarci e crescere in questa capacità di amare. Carlo Nardi commenta il Salmo 94, il più antico e famoso salmo «invitatorio», col quale si inizia la recita della Liturgia delle Ore, che conforta le nostre preoccupazioni e ci prepara all’ascolto fiducioso della Parola di Dio. Giovanni Pallanti fa memoria del critico letterario cattolico Leone Piccioni, direttore per lunghi anni della rubrica radiofonica «L’approdo», il più grande studioso del poeta Giuseppe Ungaretti. Mario Alexis Portella riferisce circa il processo di pacificazione nella penisola coreana, tra l’influenza cinese e la disinvolta politica statunitense, rilevando, secondo le preveggenti indicazioni di San Giovanni XXIII, che non vi sarà pace vera e duratura, finchè permane la violazione dei diritti umani. Antonio Lovascio constata che uno dei principali impegni del nuovo governo italiano sarà quello del lavoro, con riferimento al grave problema della disoccupazione giovanile, per smettere di rassegnarsi al peggio e pensare al meglio. Leonardo Salutati analizza il recente Documento della Santa Sede inerente il sistema finanziario mondiale, che invita a indirizzare l’economia e la finanza al senso del bene comune, posto in crisi, tra l’altro, dalla forte disparità di reddito esistente nel mondo. Stefano Tarocchi ripercorre la storia della questione della cronologia dell’Ultima Cena, per rilevare che il compimento del rito giudaico pasquale si realizza con la morte sacrificale di Gesù e non tanto con la Cena.

Andrea Drigani dinanzi alle oggettive difficoltà del sistema politico italiano, che da solo non può riformarsi, osserva che sarebbe assai opportuno l’accompagnamento di una revisione costituzionale che introduca la Repubblica presidenziale. Giovanni Campanella recensisce il volume di Enzo Bianchi incentrato sulle ultime sette parole di Gesù sulla Croce, tramandate dai quattro evangelisti, per aiutare a comprendere il dono della comunione divina agli uomini. Alessandro Clemenzia annota sulla visita del Papa a Loppiano, in particolare delle sue tre risposte ad altrettante tre domande, che vanno oltre i confini di un’esperienza carismatica, e fanno emergere che contemplando Dio si trova l’uomo e contemplando l’uomo si trova Dio. Francesco Vermigli nel 50° anniversario del «Credo del popolo di Dio» pronunciato da Paolo VI, il 30 giugno 1968, richiama sul senso ecclesiale di questa professione di fede, per rammentare che la dottrina cattolica si forma e si sviluppa nella comunità dei credenti. Dario Chiapetti presenta una raccolta di scritti del monaco Frédéric Debuyst intorno al senso teologico dell’architettura religiosa, con riferimento alla dimensione familiare, all’assemblea vivente dei credenti e alla vocazione di un determinato luogo di dire Dio. Stefano Liccioli muovendo da certi episodi che hanno turbato la vita di alcune scuole, svolge delle considerazioni circa lo scarso interesse che sembra esserci nella società verso l’istituzione scolastica, che invece richiede il massimo coinvolgimento delle famiglie e del popolo. Carlo Parenti nella circostanza del 60° della morte del Servo di Dio Don Giulio Facibeni, fondatore dell’Opera della Divina Provvidenza «Madonnina del Grappa», ne rammenta la figura anche alla luce delle indicazioni di Papa Francesco sul rapporto tra santità e povertà. Gianni Cioli riflette sul Mistero della Trinità, l’Amore di Tre Persone distinte, in connessione con l’Eucaristia, il cibo che ci rende capaci di amare, per conservarci e crescere in questa capacità di amare. Carlo Nardi commenta il Salmo 94, il più antico e famoso salmo «invitatorio», col quale si inizia la recita della Liturgia delle Ore, che conforta le nostre preoccupazioni e ci prepara all’ascolto fiducioso della Parola di Dio. Giovanni Pallanti fa memoria del critico letterario cattolico Leone Piccioni, direttore per lunghi anni della rubrica radiofonica «L’approdo», il più grande studioso del poeta Giuseppe Ungaretti. Mario Alexis Portella riferisce circa il processo di pacificazione nella penisola coreana, tra l’influenza cinese e la disinvolta politica statunitense, rilevando, secondo le preveggenti indicazioni di San Giovanni XXIII, che non vi sarà pace vera e duratura, finchè permane la violazione dei diritti umani. Antonio Lovascio constata che uno dei principali impegni del nuovo governo italiano sarà quello del lavoro, con riferimento al grave problema della disoccupazione giovanile, per smettere di rassegnarsi al peggio e pensare al meglio. Leonardo Salutati analizza il recente Documento della Santa Sede inerente il sistema finanziario mondiale, che invita a indirizzare l’economia e la finanza al senso del bene comune, posto in crisi, tra l’altro, dalla forte disparità di reddito esistente nel mondo. Stefano Tarocchi ripercorre la storia della questione della cronologia dell’Ultima Cena, per rilevare che il compimento del rito giudaico pasquale si realizza con la morte sacrificale di Gesù e non tanto con la Cena.